■第27回中小AG会合 [2025/07/09(水)]

●議題:

| 議事 | ビデオ |

| (1)開会挨拶 松島主査 |  |

|

(2)前回「ビジネス変革を理解するためのご相談」の振り返り |

|

|

(3)株式会社今野製作所 今野様 キーノートスピーチ |

|

| (4)意見交換 |  |

| (5)まとめ 松島主査 |  |

出席者:

松島主査 大川副主査 今野様 永森様 浜野様 三田村様 澤田様 兼子様 橋向様 志村様 長戸様 阿部様 小松様 池谷様 中島 熊谷

(1)開会挨拶

Googleの「Notebook LM」により、過去の資料や議事録などをもとに自然言語による検索や要約、解説が可能となっており、中小企業支援への応用の可能性があると紹介。

中小企業支援では、このような「伴走型」が重要であり、支援者も共に現場で学び、考え、行動していく姿勢が求められる。

(2)前回「ビジネス変革を理解するためのご相談」の振り返り

RRIビジネスモデルTFのヒアリング結果を共有。中小企業経営者の声から、企業間データ連携の課題や気づきが得られた。

(3)キーノートスピーチ (株式会社今野製作所 今野様)

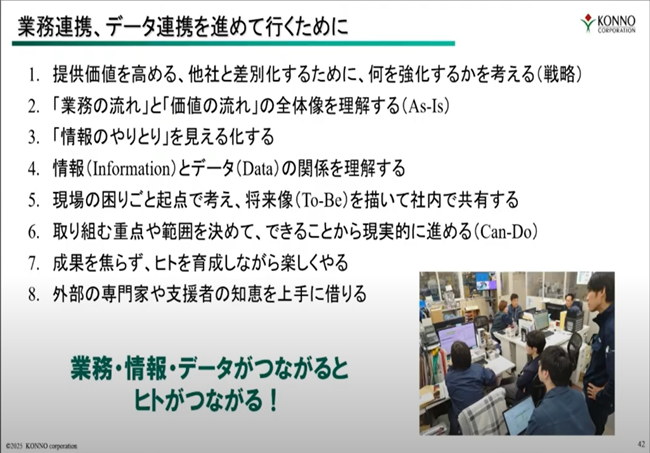

経営環境の変化に対応しながら、自社内の「もの」「業務」「データ」の流れを整理・整流してきた事例を紹介。

DXの本質はツール導入ではなく、業務機能を整理し、社内の連携を確立することである。

混乱していた時期もあったが、部門ごとの役割整理により、社員が「自分の動きで全体がどう良くなるか」を意識するようになった。

社内の業務が整ったことで、他社との連携にも進む基盤が整ったと説明。

「データ連携は手段にすぎず、自社の業務を整理し見直すことが先」である。

(4)中小企業経営者の方々との意見交換

<浜野様>

自社でDXを進めるが、現場では問題が起きやすく、全体の流れを整流する視点が重要と再認識。

<大川様>

データスペースの活用や企業間DXは「なぜやるか」の納得がなければ定着しない。

行政や大企業によるルール設定の必要性、地域・業界横断時の高いハードルなども指摘。

業務整理はデータ連携とは別の基本として取り組むべき。

<永森様>

経営者が全体像を理解し、現場と共有することが、業務改善の鍵。

<三田村様>

DXの社内浸透には業務の整理と共通理解が必要。

改善は現場で示しつつ、デジタル部分は外部の支援も活用。

<長戸様>

コンテキスサー(業務整理ツール)はDXの取組の進展とともに発展(現在Ver4)していると紹介。

<質疑応答>

部署間連携の第一歩は?との質問に、「言葉合わせ」から始め、半年ほどかけてすり合わせ、業務が回るようになったとの回答。

(5)まとめ

デジタル活用には新しい視点と柔軟なアプローチが不可欠。

トランプ関税のような予測不能な事態にも対応できる中小企業の柔軟性に期待。

Top-down/Bottom-upを超え、「必要な人が、必要な時に、必要なツールを使う」ことが重要。

以上