中部地方の教育機関、企業、ロボットビルダーで構成されたロボット推進団体です。

記事一覧

マテック八尾 ロボット分科会

◆マテック八尾 ロボット分科会のスローガン◆

八尾市をあげて、将来の御茶ノ水博士を育てよう!

◆分科会の目的◆

八尾市をロボット産業の生まれ故郷にする

1.ロボット開発に結びつく基礎的な市民講座を定期的に開く。

2.設けることにより、レベルアップを図る。また、その際、最新のロボットにも市民が会えるようにする。

3.年に1度、市民講座の内容にマッチした競技大会が開催されて、実践の場をロボットに興味のある市民が、ロボット製作に利用できる場所が確保できるよう、市に働きかける。

4.ウエアラブルロボットなどにふれあい、体験できる場所を八尾に設け、生活にロボットを取り入れると、生活がどうなるか、イメージしてもらえる場を提供できるよう、市に働きかける。

5.ロボットを組むのに必要なパーツが、上記の活動により設計、標準化されて、八尾市の基幹産業に発展する。

6.ロボットショップ、ロボット関連のパーツショップ、などが八尾にでき、興味を持った人が八尾に集まる。

7.興味を持ち、熱中する若者の裾野を広げ、高専や、工学部に進学する人材を育て、中から将来のロボット設計者を多数輩出するだけでなく、製造に興味を持つ人材も育成し、八尾の製造業の将来を、側面から支援する。

新学術領域研究「分子ロボティクス」

◆領域の概要◆

従来のものづくりの方法論は、すべて材料となる物質の塊を外部から与えた情報に従って加工することで望みの形状を得るトップダウンのアプローチによっている。最近、これとは全く逆の方法論、つまり、物質を構成する分子そのものの性質をプログラムすることにより、その物質自身が望みのものに「なる」ボトムアップのアプローチが注目を集めている。分子そのものを設計し、分子の自己集合によって、原子分解能をもつ人工物を作り上げるこの方法論の出現は、ものづくりの歴史的転換点となることは間違いない。これにより、あらゆる人工物が分子レベルの精度を持つようになれば、生体機能を人工的に再構成できるだけでなく、分子レベルの自己修復、自己改変といったことが可能となり、医療、食料、エネルギーをはじめ、さまざまな分野への波及効果は計り知れないものとなるだろう。技術立国のほか生き残るすべのない我が国としては、今まさに起こりつつあるこのパラダイムシフトを先取りしていくことが必要不可欠であり、そのための新しい学術領域の確立、またそのための人材育成が急務となっている。

本学術領域は、個別の材料やデバイスを「いかにシステムとして組み上げるか」に重点を置いて、人工的な分子システムを構築する方法論の創成を目指す新しい学術領域である。我が国の化学は世界的に見ても極めて高い水準にあり、分子システムのハードウェアとしては、すでに利用可能な要素技術が数多く存在している。しかし化学者だけでは、これらをシステムとして組み上げ、ネットワークとして機能させるためのソフトウェアの開発は困難である。そこで、ロボット工学の方法論を導入してこれらをシステム化し、従来の方法論では達成しえない「プログラム可能な人工分子システム」の実現をねらうのが本学術領域である。人工分子システムの構築は、学術的に極めて重要な研究対象であると同時に、医療、環境、食糧等、我々が直面している諸問題を解決するためのキーテクノロジーになりうるものである。

〇計画研究A01 感覚班「拡散ナノ構造を活用した多元分子情報変換デバイスの創成」

分子ロボットに「感覚」を持たせるため、一分子レベルでの「検出」、「増幅」、「変換」機能をもつ分子デバイスを開発する。DNA オリガミや RNA ナノ構造を用いることで、一定のノイズ存在下でセンシング対象となる複数の分子を多元的に検出し、B01 知能班の開発する情報処理システムへの入力情報を提供する。また、C01 アメーバ班の開発するモデル分子ロボットを対象として、リポソーム膜面上へのセンシングデバイス埋め込み技術を開発するとともに、分子モータ群やゲルアクチュエータを駆動するため、十分な濃度で任意の核酸配列を出力する技術を開発する。

〇計画研究B01 知能班「知能分子ロボット実現に向けた化学反応回路の設計と構築」

分子ロボットの「知能中枢」となる、核酸反応をベースとした情報処理システムを構築する。そのため、高速かつ安定に動作する基本演算素子を開発するとともに、過去の状態を記憶するメモリー素子と、現在の入力情報と記憶に基づいて次の状態を決定する計算機構(状態遷移機械)を実現する。

〇計画研究C01 アメーバ班「アメーバ型分子ロボット実現のための要素技術開発とその統合」

単分子型分子ロボットの限界を乗り越えるため、サブミクロンサイズのコンポーネントを人工的に合成し、その中に情報処理や運動のための分子デバイス群を統合することで、反応速度論に基づく決定論的な機能設計を実現する。コンポーネントとしては、人工リポソームを利用し、これに B01 班の開発するDNA 分子情報処理システムと、それにより駆動される分子モータ群を実装し、微小管合成による仮足伸長などの機能を実現する。

〇計画研究D01 スライム班「構造化ゲルと化学反応場の協働による運動創発」

分子ロボットの「スケールの拡大」を目的として、ゲル反応場で構成されるスライム型分子ロボットを開発する。そのため、精密に分子設計された高分子ゲルを反応場として、リオーダの非均質な反応空間を生成し、反応生成物の時空間的分布の中でさまざまな分子デバイス群を動作させるための基盤要素技術を開発する。これにより、異方性を必要とする機能、すなわち環境中の濃度勾配をセンシングしてその方向に移動する「走性」のような機能のプログラムを実現する。

早稲田大学 次世代ロボット研究機構

私たちロボット研究者すべてが共通に持つ永遠のテーマは、「人間とロボットの共生」です。『人間の“こころ”はロボットや機械に存在するのか』、『どこまで生きていることに迫れるか』など“究極のロボット”を追求することで、人間を解明しようとしています。次世代ロボット研究機構では、こうしたテーマを追求したいと願っております。

現在の早稲田ロボット研究の特徴は、産業用ロボットに特化せず、“ 人間”という分からないものを対象とし、必ず自分たちでオリジナルのロボットを作ることにあります。私たちは、モノづくりを通して、コンピュータや電気回路、機械の材料、設計に関する知識の他に、医学や心理学など他分野の知識も同時に体得します。また、ロボットは必ずチームでつくるため、コミュニケーション力やチーム力が自然と身につくこと、教育カリキュラムや実験環境が揃っていること、“ 失敗体験”を大切にすること、によって良いロボットづくりができるのも特徴です。次世代ロボット研究機構では、ヘルスケアロボティクス研究所、ヒューマン・ロボット共創研究所、災害対応ロボティクス研究所の3研究所を設置していますが、各研究所間が連携しながら、こうしたロボットづくりを推進していきます。

今後、ロボット研究は、2つの道で未来の社会に貢献していくでしょう。ひとつはロボットそのものが役に立つこと、もうひとつはロボット研究から生まれた新しい先端のモノづくりの技術「RT(Robot Technology)」があらゆるところに応用され役に立つことです。私たちは世の中がどんどんRT化し、大学の研究が社会に還元できるよう実用化を進めています。しかし世の中の人が人間と機械の共生に興味を持たないのでは意味がありません。私たちが分かりやすい言葉で世の中に発信する努力をすることで、大学の研究が世界の平和と人類の幸福を実現させるのだと思います。そのために早稲田のロボット技術を一般公開しています。「RT(Robot Technology)フロンティア」では、人間支援ロボットの研究活動拠点として、定期的に人間支援ロボット体験公開イベントを開催しています。一般の方に体験を通してロボット技術を理解していただくことが目的ですが、若手の研究者を育てることにも役立つと思っています。ロボット研究がさまざまな分野に応用され、さらに未来へ進展するため、私たちは、次世代ロボット研究機構で研究を続けていきます。そして未来の社会に貢献できることを願っております。

超高齢社会の到来を迎えたわが国と先進諸国では、医療・福祉や生活支援などサービス分野へロボット技術(Robot Technology; RT)を導入した新しい産業の誕生が期待されています。今後わが国が世界に先駆けてロボット技術を社会の様々な課題に適用し「真の知的社会基盤」へ成長させるためには、国際的な視野を持つ若手研究者群の育成と、これまで諸工学の集積として扱われてきたロボット技術分野に新たな「体系的学理」を整備することが急務となっています。本拠点の事業推進担当者らは、機械系、情報系、材料系を包含する横断的な研究体制の下に、40年近くにわたって幅広く多様な実績を挙げてきました。

早稲田大学では、ロボット技術の発展を世界に先駆けて「真の知的社会基盤」へ成長させるため、「21世紀COEプログラム」「グローバルCOEプログラム」などを契機に、世界最高水準の「人とロボット技術の共生」を目指した教育研究拠点を設立しました。2008年に始動以降、若手人材育成のための「組織的な若手研究者等海外派遣プログラム」、「頭脳循環を加速する若手研究者戦略的海外派遣プログラム」、国際的人材交流のための「世界最大規模国際サマースクール」、博士学生の体系的教育を目指した「博士課程専修科目の設置」、体系的なロボット学のウェブテキスト「RTPedia」の発行、社会からのフィードバックを直接入手できる交流の場「RTフロンティア」などの特徴的プログラムを通じて、多数の「突破力」のある若手人材の創出と、世界最高水準のRT教育研究拠点を形成してきました。

これらの研究推進力を活かし国際的競争力を更に強化するため、世界のロボット研究中心拠点「次世代ロボット研究機構」を設立しています。上記の新体制を基に、①「高い学問知の構築」、②「学問知を生かした迅速なRTの社会還元」、③実践的アイデアの創造力を併せ持った“突破力”のある若手研究者を多数育成」を実施し、世界のWASEDAとしてより一層尽力して参ります。

次世代ロボット研究機構 機構長 山川 宏

ロボットゆうえんち

(1)ロボットを使ったイベントを主催/運営する団体です。幅広いジャンルの専門スタッフが参加しているため、参加者が数十人単位(小学生以下含む)の各種工作教室から、TV/雑誌等にも取上げられているロボットを使ったデモ・ステージと体験操縦、ロボット関係者による講演・講習会、そして、ロボット業界の提携企業・団体と連携した大規模なロボット展示会まで対応しています。また、学生の技術向上とロボット市場の活性化を目的にした競技会を主催・協力しています。

(2)市販されているロボットをカスタマイズしたオリジナル・ロボットの製作・販売を行っているだけでなく、実体のないイラスト・アニメ等のキャラクターをロボット(製品)として製作・販売しており、日本だけでなく海 外でも広く活躍しています。

(3)デモ・ステージや体験操縦といったイベント活動に、市販のロボットを活用している事から得たノウハウを生かし、市販ロボットの補修・調整にお困りの一般ユーザーを対象にした修理工房を運営しています。

※「ロボットゆうえんち」は、科学館・教育機関等の公共機関向けに活動している団体名です。一般の法人様に対しましては名称を「ロボット・ワンダーランド」に変えて活動しております。

serBOTinQ(サーボットインク)

首都大学東京では、サービスロボットに関する研究成果を社会還元する 仕組みとして、「serBOTinQ(サーボットインク)」という インキュベーションハブを創設しました。名前にあるように サーボット=サービスロボットに特化し、社会の中でどのようなニーズがあり、 地域や家庭内でどんなことがロボットにできるのか? また、大学内や企業のもつ技術を組み合わせながら、 どのようなサービスロボットが考えられるのかを、 実際に販売を前提とした製品開発として提案することによって、 来たるべきロボット社会のために必要な人材育成を含めたプロトタイプを創ります。

AIPプロジェクト(人工知能/ビッグデータ/IoT/サイバーセキュリティ統合プロジェクト)

1.戦略的創造研究推進事業(新技術シーズ創出)について

平成14年度に発足した「戦略的創造研究推進事業(新技術シーズ創出)」(以下、「戦略事業」という。)は、トップダウンで定めた戦略目標・研究領域において、大学等の研究者から提案を募り、組織・分野の枠を超えた時限的な研究体制(バーチャル・ネットワーク型研究所)を構築して、イノベーション指向の戦略的な基礎研究を推進するJSTの運営費交付金による競争的資金制度です。

2.平成28年度の戦略目標について

文部科学省では、毎年、国内外の研究動向を踏まえ、将来の社会経済に大きな影響をもたらす新技術シーズを創出するための目標を、戦略事業の戦略目標として定めております。この戦略目標に基づき、大学等の研究者から研究提案が募られ、戦略的な基礎研究が推進されます。

平成28年度の戦略目標については、先に3件を決定しましたが、このたび、「AIPプロジェクト(人工知能/ビッグデータ/IoT/サイバーセキュリティ統合プロジェクト)※」に係る平成28年度の戦略目標として以下の1件を決定しました。また、達成すべき目標をブレークダウンして定めており、当該達成目標も合わせて示しています。

※AIPプロジェクト(人工知能/ビッグデータ/IoT/サイバーセキュリティ統合プロジェクト)

世界最先端の人材を結集し、革新的な人工知能技術を中核として、ビッグデータ・IoT・サイバーセキュリティを統合した研究開発を行う拠点の新設や、イノベーションを切り開く独創的な研究者等の支援を推進することを目的に、平成28年度より開始した文部科学省の事業。

公益財団法人 人工知能研究振興財団

コンピュータが誕生してからわずか半世紀の間に、その普及ぶりはまさに驚異に値するものがありますが、人間の知能に接近しようとする人工知能(AI)研究も、着実にその成果を挙げてきています。

AI技術を使って人間の活動を援助するさまざまな機器やシステムが、企業の管理や生産現場などの一部で既に実用化されておりますが、今後、高齢化社会への移行に伴い、高齢者の社会参加支援や医療・福祉の分野においても、AIが重要な役割を果たすことになるものと考えられます。

AIの開発は、これからの社会全体に対し計り知れない大きな利益をもたらすことは勿論、人間の知的な作業をAIが支援または代替することにより、より豊かな価値の深い人間性を追求する社会を構築する上で、大きなインパクトになると思われます。

しかしながら、このAIの威力も産業界のごく一部の分野で発揮しているに過ぎず、創造性の支援をはじめ国民生活や医療・福祉面等への貢献はこれからの課題です。

これは、AIの技術がまだ未成熟であったり、基礎的な研究や体系化が不十分であることを示しています。

そこで、産業界が中心となり、AIに関する研究の振興を図り、産業技術の高度化及び我が国経済の健全な発展に寄与することを目的に、中部通商産業局(現:中部経済産業局)のご指導と、地方自治体並びに大学等のご協力を得て、平成2年3月に通商産業大臣(現:経済産業大臣)の許可を受け、「人工知能研究振興財団」を設立いたしました。

KMTブランド製品 品質管理とブランドは日本

徹底した品質管理の下、『低価格』『短納期』『高品質』の製品をお届けします。

KMTでは、ベアリング、ベアリングユニットなどの製品をKMTブランドとして販売しております。

製品を経済的、効率的に生産し確かな「品質」をお届けするために、

社内での全数検査と第三者機関による検査を行っております。

KMTブランド製品は、材料・寸法・寸法精度ともにJISに準拠しており、日本製と同等の品質を追求しております。

バッテリー無し!ギア無し!アブソリュートエンコーダ

バッテリーレス&ギアレスのアブソリュートエンコーダのサンプルと実機デモの展示。

技術担当者が会場に常在しておりますので、その場にて質問や相談にお答えすることが可能です。

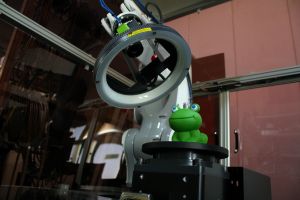

クロイツデバリングテクノロジーのすべて

バリ取り、面取りの軽切削から面引きできる重切削加工までのクロイツデバリングテクノロジーを披露します。

バリ取り加工向けロボット(ロボルータ)とスピンドルを搭載したRBR-D5Pや

汎用多関節ロボットに組み合わせ可能なバリ取りツーリング

(バリ取り、面取りアダプタや裏面取りツール、振動スケラーツール)、

バリ取り機とハンドリングでの自動化例など、

工程集約や省力化に利用できるロボット技術を展開します。

軽量・薄物搬送の事ならお任せください

真空中において真価を発揮する静電チャックですが、

搬送対象によっては大気中においてもバキューム吸着よりも優位性を示す事があります。

静電吸着において問題となるのが、吸着面での帯電によるワークのデチャック(脱離)不良です。

弊社ではこの度デチャック不良の改善をおこなった製品のデモを実施させて頂きます。

脱離機構不要でコントロール可能な静電チャックは、幅広い用途でご検討頂ける製品となっております。

是非、弊社ブースにお立ち寄り頂けますよう宜しくお願い申し上げます。

クラボウが提案する柔軟物の高速認識とハンドリングアシスト。ロボがTシャツ折畳み?

1)非定形物や柔軟物の特徴認識に適した高速3Dビジョンを開発

2)高速3Dビジョンと認識技術を活用し、柔軟物ハンドリング技術を開発

3)手探り(触覚センシング)と画像認識(ビジョンセンシング)でロボット制御

ロボットは人のようにTシャツ折畳み作業ができるのか!?

手探りでビーズをつかみ、穴に糸を通すような細かい作業を連続的にできるのか!?

4)多芯ケーブルを高速認識し、ロボットに最適把持位置と姿勢を教える3Dビジョン

三菱電機ブース内HCI製ロボットに組込み展示中

薄い!軽い!高機能!超薄型ボールベアリングで新しいアイデアを提案します。

KAYDON超薄型ボールベアリングは、半径方向の断面が非常に薄く、機器・装置の省スペース、軽量化に最適なベアリングです。たとえば、ロボットの関節部や駆動部、ターンテーブル、医用機器、半導体製造装置などその用途は多岐にわたります。KAYDON超薄型ボールベアリングは用途に応じて3種類のタイプがあります。

TIMKEN-edt 社の提供する無潤滑、固体潤滑の様々なベアリングは、従来用あまり使用されなかった食品製造、食品パッケージ分野へのROBOT進出の際に非常に有効なベアリングです。

電磁波対策部品及び対策測定・熱対策部品・機能部品

電磁波対策部品提供及び対策測定の御提案

産業用ロボットなどは広帯域で高レベルのノイズ発生が問題となっており、

弊社の電磁波対策部品提供及び対策測定の御提案いたします

ASSA ABLOY ALBANY マシンプロテクションドア RP300 RP2000

マシンプロテクションドアRP300・RP2000は、ISO13849-1(JIS B 9705-1)のPLe(パフォーマンスレベルE)に適合した、産業用ロボット・工作機械専用の安全防護ドアです。RP300・RP2000ともに、高速開閉と高い信頼性で、国内外の自動車メーカーの製造ラインで多く使用されており、特にRP2000はレーザー溶接ロボットにも対応し、作業者の安全を確保致します。

ピックマチック(ロボット付トレーチェンジャーET型)

ブランドを支えるブランドでありたい

ピックマチックは、「現場に生きる自動化エンジニアリング」をキーコンセプトに、トレー搬送のFAシステムモジュール「トレーチェンジャー」と、汎用ロボットをベースにした「ハンドリングシステム」、および加工・組立・検査の「自動化専用機」の3つのコアから展開する総合ブランドです。設備単体の販売ではなく、お客様の生産現場の分析に基づいて、製造工程や検査工程の自動化システムおよびロボットハンドリングシステムの設計、開発、製作、導入支援を一貫して提供いたします。

柵なしで人の隣であらゆる作業をこなすロボット

人協調ロボットのユニバーサルロボットは豊富なアクセサリーにより様々な作業がこなせます。

本展示会では皆様に実演でご紹介いたします。

5N以下で停止するタッチセンサー

AI搭載3Dスキャナー

ロボットグリッパー

トルクセンサー

Voltex Chuck(非接触ハンド)

ワイヤレスロボットカート

人型双腕ロボットNEXTAGE 及び自律走行装置HiMoveRO

NEXTAGEをHiMoveROに搭載し出展致します。2台のNEXTAGEが連携しながら、多彩なラボ作業を行います。

組立

電子部品実装用

入出荷用

マテリアル・ハンドリング・搬送用

ピッキング・整列・包装用

クリーンルーム用

測定・検査・試験用

その他

ロボットの機能を最大限に発揮させるための周辺装置開発

部品配給装置、箱折装置などを含む周辺装置のインテグレーションです。ユーザーとして〔生産現場〕を知り尽くしたグローリーが、周辺機器を駆使して、人手に頼っている生産現場の、徹底した自働化をアシストします。

SIer育成研修、ロボット試作開発、ロボットデモンストレーション

岐阜県ロボットSIセンターの紹介を行います。

当センターの以下の目的について紹介を行います。

・Sierの技術力強化

・製造業(ユーザー)の紹介が受けられる

・他のSierとの連携強化

・実機デモによる早期仕様確定・コスト提案

歩行支援機「ACSIVE(アクシブ)」 電動簡易移乗機「i-PAL(アイパル)」

歩行支援機「ACSIVE(アクシブ」

無動力の歩行支援機。電気やモーターなどを使わず、バネと振り子の動きが作用し脚の振り出しをアシストします。

電動簡易移乗機「i-PAL(アイパル)」

手軽で安全な移乗が介護をサポートします。

どちらの機器も体験が出来ます。是非、ご来場ください。

最速に挑戦!自動外観検査ロボット

最速秒/500回の撮像で製品の良品、不良品を判別!!

製品の外観検査は、双腕ロボットを使用しても人がやった方が速いです。

ロボットにかかるコストを考えますと、自動外観検査ロボットの費用対効果は低いのが現実です。

但し、対象物や手法によりましては効果が10倍になるものもあります。

弊社ブースでは今回それをお見せします。検査速度の限界に挑戦です!

軽量コンパクト化に効果的なドイツ・Franke社のワイヤーレースベアリング、 韓国・SEJINiGB社の高精度高剛性の減速機と高精度高速対応のラック&ピニオンユニット。

独創的な構造を独自の技術で製品化した軽量コンパクトな軸受を提案するFranke社。同社の製品はマシンの関節構造部などでその優位性を発揮しています。ぜひ手に取ってその優位性を実感して下さい。SEJINiGB社は独自の遊星歯車構造による減速機と新発想のラックピニオンユニットで、より高精度・高剛性・高応答性へのご要望にお応えします。

超小型モータードライバー(EtherCAT対応) 中空型ビルトインモーター

☆超小型モータドライバー:DC電源(8~194VDC)、連続電流3~80A、EtherCATに対応。30mm×35mm×13mmと超小型ながら、最大5KWのモータを駆動。高機能開発環境が付属。コントローラと併用でユーザにてキネマティクス組込み可能。☆ビルトインモータ:DC電源(DC24V~96V)とAC電源の2種類の標準シリーズ。中空薄型。ユーザの負荷に応じたコイルのカスタマイズ可能。最小外径25mmより最大800mm。各種コラボレーションロボット、医療ロボットに採用実績あり。

企業名:NPMハイテクノロジーズ株式会社

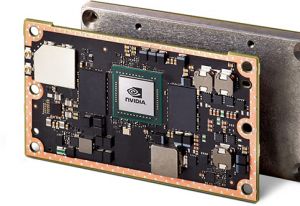

NVIDIA: AI コンピューティングカンパニー

現代 AI のコアテクノロジーであるディープラーニングは新しいコンピューティングモデルであり、

これまでの IT を一新する可能性があります。エヌビディアはデータセンターでの「学習」から、エッジデバイスでの「推論」まで、End-to-end のディープラーニングプラットフォームを提供しています。

エヌビディアブースでは産業用ロボットを革新する NVIDIA AI Manufacturing ソリューションを多くのパートナー企業のロボットを通してご紹介します。またブースではセミナーを毎時開催します。

AGV(無人搬送車)・産業ロボット用リチウムイオン電池パック、非常用AC電源、他

AGV&ロボット用に最適 小型軽量&長寿命リン酸鉄系リチウムイオン電池パック

鉛バッテリからの置き換えが可能な小型で軽量&長寿命のリン酸鉄リチウムイオン電池パックです。

システム等との通信機能をもつ高性能BMS(バッテリ・マネジメント・システム)が内蔵されています。

この電池パックを使用したAGVやロボットの導入事例のほか、インバータ内蔵の非常用AC電源を展示・紹介します。

シール製品・電極機能を付加したゴム製品・フレキシブル基板(FPC)の提案

NOKはロボットを始め、自動車や建設機器等のほか、新たにヘルスケア分野を 加えた、

さまざまな分野で培ってきた技術を生かし新技術・新 製品を紹介します。

日本メクトロンは、小型電子機器向けに開発した技術(「高密度化」、「複合化」、「新機能付加」)を礎とした

次世代ロボット向けのフレキシブル基板(FPC)をご提案します。